Il y a quelque temps dans une foire aux livres (tous les livres à un dollar!), je suis tombé sur un petit ouvrage artisanal tapé à la machine : l’Appel de minuit — Préliminaires : grand-père Alphide, publié au Québec dans le milieu des années 50 par L.-P. Tremblay sous le pseudonyme de Paul de Claver.

Intrigué, j’ai parcouru quelques lignes et j’ai tout de suite été séduit.

Le livre se compose d’une pièce de théâtre et de « préliminaires », ces derniers en constituant en fait le coeur et la partie la plus intéressante. Ils racontent la vie d’Alphide Tremblay qui a parcouru le Québec et y a développé plusieurs activités.

L’Appel de minuit est mal écrit mais touchant : style enfantin et naïf, maladresses grammaticales,… on dirait la rédaction scolaire d’un enfant de huit ans! En témoigne la toute première phrase, bancale :

L’APPEL-DE-MINUIT.

« Grand’Père Alphide »

Ce que vous allez lire au début de ce volume, sont les faits authentiques et vécus par celui dont le titre porte le nom: « GRAND’PERE ALPHIDE ».

Mais qu’importe le style! On a ici un récit brut — qu’on espère donc fidèle — du Québec au tournant du XXe siècle.

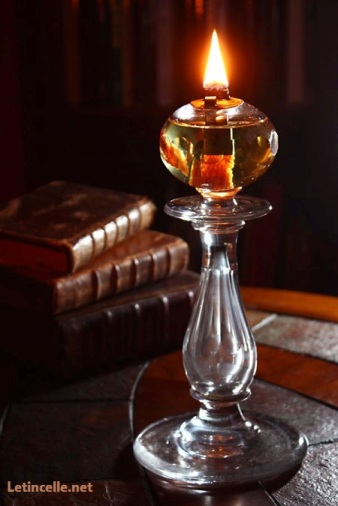

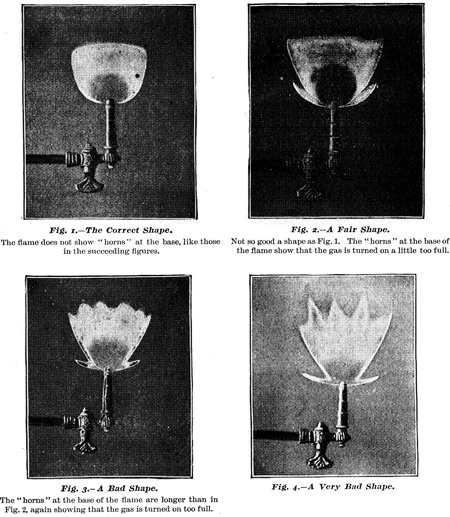

En voici quelques extraits qui nous permettent d’imaginer l’éclairage dans les régions québécoises à cette époque.

Nous sommes en 1873 à La Tuque (à peu près entre Québec et le lac Saint-Jean) :

6 ans: Le temps des classes, il faut s’y rendre pieds nus du printemps à l’automne, quelques fois jusqu’aux neiges, car ayant tout perdu il y a trois ans, mes parents n’étaient pas riches. A l’automne les jours sont courts, il faut bien étudier à la maison, comment résoudre ce problème? Alors c’est à la lueur rougeoyante du poële que j’essaie de le résoudre, ainsi je ménage la petite chandelle de suif. Un jour mon père ayant été loin, au village, apporta dans une boîte d’occasion, une lampe à l’huile . Quelle invention de génie de l’homme, une lampe à l’huile de charbon capable de nous éclairer le matin et le soir.

Cette nouvelle acquisition fut un grand sujet de curiosité pour tout l’entourage, car nous sommes les seuls à en posséder une. Les gens de passage, le soir devant chez nous, voyant une si grande lumière à travers les vitres, voilà que la curiosité les emporte; ils entrent et s’informent, franchement c’était merveilleux surtout pour nous les jeunes.

L’huile dont on parle ici est minérale (et non végérale ou de baleine) et il s’agit bien du fameux pétrole des « lampes à pétrole » qu’on appelle encore « lampes à huile » au Québec.

Quelques pages plus loin, l’auteur évoque un mode d’éclairage bien plus rustique et moins efficace (Alphide a dans les sept ans et il lui a fallu quitter l’école pour aider sa famille) :

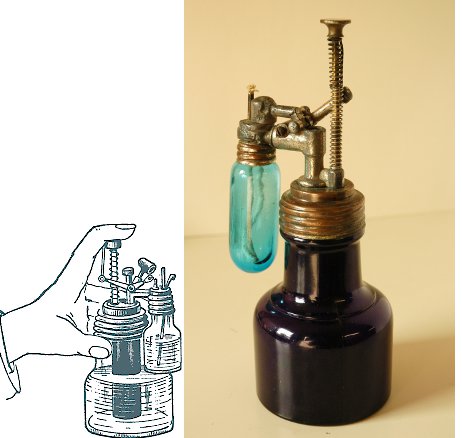

Mon travail consiste à charroyer l’eau avec le gros boeuf noir attelé au joug par les cornes, de la rivière à l’écurie. J’utilise pour cela, une grosse tonne de sirop vide, ouverte du haut et solidement encerclée sur une bacagnolle; une fois cet ouvrage terminé, le soir il faut faire le ménage, alors mon père allume la camaille, (sorte de lumière que l’on fait avec une couenne de lard ou d’un ourlet d’étoffe).

Alphide est maintenant un adolescent plein d’entrain : il quitte La Tuque pour se rendre à Duluth dans le Minnesota et y trouver un travail. Il passe par Montréal et se rend à la gare Viger pour y prendre le train :

Cette gare n’a rien d’attrayant: la salle des pas perdus ne possède comme accomodation que des bancs de madriers, les planchers sont en proportion; sur le mur de petites lampes à l’huile accrochées à des clous et tout le long du mur jusqu’au plafond, une longue traînée noircie par la fumée.

Devenu adulte, Alphide exerce différents métiers dans les bois (bûcheron, trappeur,…) puis finalement retourne dans le nord où il devient grossiste et crée la première « maison de gros » à Hébertville Station au lac Saint-Jean.

Les cultivateurs demandent d’autres produits; après consultation avec mon frère Johnny qui travaillait de coopération avec moi, ainsi qu’un certain curé de la région, j’accepte de la Dominion Co. 20 tonnes de sirop des Barbades au prix de 26 cents le gallon. Par la suite un autre achat additionnel demanda du capital et cette fois non moins nécessaire ce fut l’éclairage; donc il faut de l’huile de charbon absolument.

J’achète alors à l’Imperial Oil 25 barils de 40 gallons qui me furent expédiés dans des barils de bois, mais dû aux conditions atmosphériques 50% de cette huile fut perdue, c’était le genre d’expédition qui se faisait dans le temps même aux endroits éloignés, ce fut alors tout un problème pour compenser ces pertes énormes il me faut donc faire des améliorations, plutôt les inventer, je me fis construire alors un réservoir d’acier carré renforci de barres d’acier aussi à l’intérieur, ce réservoir pouvait contenie 3000 gallons, mais là encore comment livrer cette huile aux marchands éloignés, je me fis construire 50 barils d’acier en grosse tôle galvanisée, d’une capacité de 50 gallons, le marchand en venant chercher d’autre huile faisait l’échange du baril.

La compagnie Imperial Oil ne pouvait comprendre comment je pouvais acheter tant d’huile et en faire la livraison sans perte dans des régions aussi éloignées, pour eux il devait y avoir anguille sous roche, un procédé ingénieux, donc ils dépêchèrent leur ingénieur sur les lieux afin de faire une étude de mon commerce d’huile.

Après information, celui-ci retourne à la compagnie avec son rapport et c’est de là que le baril d’acier parut sur le marché comme moyen efficace pour l’expédition de l’huile et plus tard de celui de la gazoline.

Bien après, aux alentours de 1900, l’hydro-électricité fait son apparition et permet de moderniser les industries locales.

Dans la même année, la récolte du foin fut abondante, l’année suivante la récolte manqua complètement dans le comté de Portneuf et Charlevoix, alors j’achetai une presse à foin, c’était une Hartel Victor, et nous voilà qui presse et nous expédions à mesure de 2 à 3 chars par semaine, ce fut ainsi jusqu’au mois de mai, le reste du temps la presse fut expédiée jusqu’à la Grande-Baie, et parla suite elle fit le tour du Lac St-Jean pour aider les cultivateurs.

Mais l’agrandissement d’Hébertville Station et de son entourage nécessite plus de développements. Il faut de la lumière électrique pour aider au développement de l’industrie. Je pris alors possession des chutes de la Belle Rivière à Hébertville Village soit à 6 milles d’Hébertville Station, j’en pris possession sous des droits d’esquater qui signifiait que loi passée en 1881 que toute personne qui fait du développement sur les terrains non chaînés de la province devenait propriétaire esquater (propriétaire Gratia et indéfini) alors je parcourus le comté pour prendre des parts au prix de $100.00 dollars chaque, j’en vendis pour $8,000.00 piastres ce qui permit les travaux préliminaires, mais il faut des dynamos, des transformeurs, la broche du courant et tous les accessoires utiles au bon fonctionnement d’un pouvoir hydro-électrique. La compagnie qui s’engageait à fournir ces moteurs et les autres marchandises demandait dans le temps $6,000.00 piastres comptant, c’est alors que je convoquai une assemblée d’urgence des actionnaires. Après discussion le secrétaire, Elzéar Ouellette, fut autorisé de solliciter le montant des banques; il se rendit à Chicoutimi et ensuite à Roberval pour nous apprendre au retour que les deux banques refusent le prêt. Une nouvelle assemblée fut convoquée et à l’occasion les membres donnèrent main levée à la Maison Tremblay et Frères de disposer de leur mieux afin de combler les pertes possibles. C’est alors que je me rendis auprès des autorités de la banque de Roberval. Après avoir entretenu une assez longue conversation, j’obtiens sous la garantie de la Maison Tremblay et Frères $3,000.00 dollars avec entente explicite d’obtenir trois autres mille plus tard car la compagnie électrique exigeait le montant comptant.Donc à mon retour j’envoyais à la compagnie mon chèque au montant de $3,000.00 avec instruction d’expédier les marchandises, et la balance payable C.O.D. pour les trois autres mille .

Ce fut alors une grande joie parmi les gens d’Hébertville Station, et de tout l’entourage, car ils voient la possibilité d’obtenir la lumière électrique aussi les avantages qu’amèneraient ce nouveau développement pour la colonie naissante. « Apparence trompeuse » personne plus que moi-même peut réaliser le danger que comporte financièrement l’organisation d’une telle entreprise à travers une colonie dont l’argent manque si souvent; il est nécessaire d’utiliser toutes les notes de la gamme pour atteindre le but, faire face aux réclamations, à l’entretien et aussi à la finance; de par mon commerce j’en sais quelque chose. Vendre c’est beau lorsque nous ne sommes pas dans l’obligation de faire des échanges. Vendre à crédit lorsqu’il faut acheter comptant; j’eus toujours devant moi cette saison morte, ces hivers interminables, il me fallut donc accepter des échanges à peu près équivalents, ce qui n’est pas toujours facile, un jour je m’aperçus que mon hangar est rempli à craquer de quartiers de boeufs échangés pour des produits vendus de première qualité, non exposé comme le boeuf à des pertes surtout.

Quelques années et aventures plus tard :

Sans prendre de repos nous sommes retournés à Québec et de là nous prîmes le premier train de retour.

Dans l’intervalle le pouvoir électrique d’Hébertville Village allait d’avant, tout marchait rondement, et il fut mis en opération la même année; mais pour les deux premières années, le pouvoir marcha en déficit, et la troisième elle rapporta des profits substantiels aux actionnaires. Ce fut ainsi par la suite, toute l’installation finie et les imprévus construction, etc. elle coûta $16,000.00 piastres.

L’entourage, voyant d’un bon oeil les développements d’Hébertville, ce fut alors une sollicitation des habitants et parents de Grande-Baie d’entreprendre la construction d’un pouvoir électrique pour cet endroit. Ayant déjà eu l’expérience de ma première, je savais tout ce que comportait d’inconvénients cette deuxième entreprise. Sous leurs instances, je leur construisis un pouvoir qui coûta $26,000.00 pour la mettre en fonction; ce fut ma dernière oeuvre au Lac St-Jean.

C’est aux alentours de 1910 qu’Alphide, âgé d’environ 40 ans et lassé de ses activités d’entrepreneur, décide de créer un club privé de chasse et de pêche, et de développer le tourisme dans sa région.

Pour en savoir plus :

» Eugène Corbeil, premier curé de La Tuque

Citations de l’Appel de minuit et photos d’Alphide Tremblay

» L’Appel de minuit sur Open Library

Présentation du livre

» Télécharger L’appel de minuit de Paul de Claver, partie 1 (PDF)

» Télécharger L’appel de minuit de Paul de Claver, partie 2 (PDF)